本篇文章將帶你了解:未成年子女監護權、探視權及扶養費的差別,爭取監護權的法院判斷標準及因素,並特別補充法院實務上對子女親權的調查方式,並說明爭取親權有利的蒐證方式。

前言:監護權、撫養權(扶養權)?

在談論離婚時孩子安排時,許多人會說「爭取小孩的監護權」或「孩子的撫養權」或稱「爭取孩子扶養權」。

正確的法律用語應為**「未成年子女權利義務之行使或負擔」,通常簡稱為「親權」**。

- 監護權:通常是指「受監護宣告無行為能力人」的監護,或父母都不能擔任親權時要另外定監護人,不是用在離婚後父母對於孩子的安排。

- 撫養權(扶養權):法律上並無此名詞,只有「扶養義務」,是指父母對孩子提供生活所需的「義務」,並非權利。

- 親權(權利義務的行使或負擔):包含對孩子的照顧、教育、財產管理、法律代理等權利與義務,一般俗稱監護權。

為了讓大家更容易找到資訊,本文仍會在標題或段落中適度使用「監護權」、「撫養權」等一般搜尋用語,但在法律分析中仍以正確的術語「親權」為主。

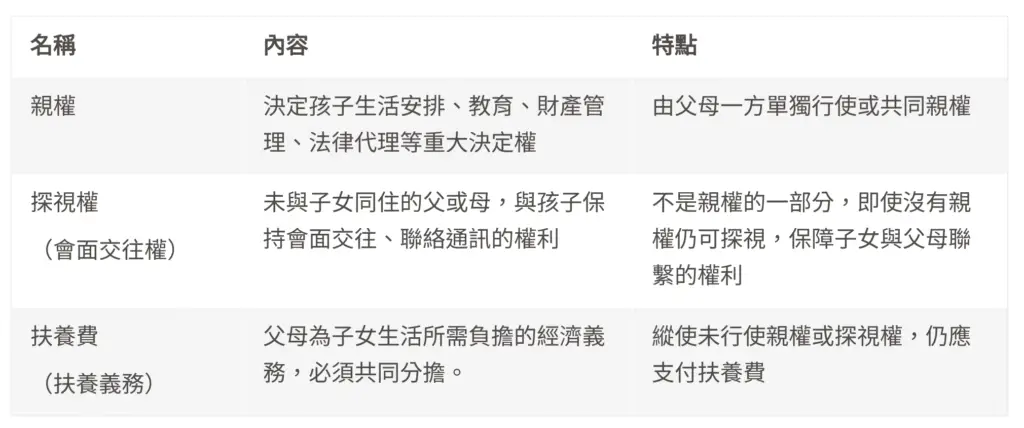

一、關於未成年子女的三大議題

親權 vs. 探視權 vs. 扶養費

➡️ 例如:法院裁定由母親單獨行使親權,父親仍可依法探視孩子,也必須支付應負擔的扶養費。

二、什麼是未成年子女的權利義務行使負擔(親權)?

親權的內涵,主要包含以下權利與義務

- 保護與教養義務:提供孩子日常生活所需的食、衣、住、行,確保孩子的身心健康發展。

- 重大事項決定權:決定孩子的居住、學校、生活安排。

- 財產管理:管理並處分孩子名下財產。

- 法律代理:以法定代理人身分處理孩子的法律行為(例如戶籍遷徙、就學、醫療同意書、銀行開戶等)。

三、爭取未成年監護權(親權)的法院判斷標準

1. 離婚後,孩子的「監護權」怎麼決定?

在父母對於由哪一方行使親權有爭議時,法院會依職權判斷由誰單獨行使未成年子女的權利義務(即親權)。這通常就是民眾所說的「誰拿到監護權」。

法院會以未成年子女的「最佳利益」為核心,綜合考量多項因素。

2. 法院考量的主要因素有哪些?

以下是法院在判斷親權歸屬、評估子女最佳利益時常參考的幾個面向:

(1)主要照顧者、現狀維持原則

法院通常會優先考慮孩子出生至今的實際主要照顧者(如陪伴、飲食、盥洗、接送上下學、夜間陪伴入睡、醫療處置等)。如果孩子受照顧的「現狀」是良好且穩定的,法院會傾向維持現狀,不會任意變動,以免孩子產生重新適應的困難。

(2)父母的教養能力與穩定性

包含親職能力、居住環境、生活穩定性、經濟條件、時間安排、是否有其他家人支持(家庭支援系統)等。

(3)孩子的年齡與依附狀態

年幼的孩子對主要照顧者的依附程度高,法院會斟酌孩子的實際情感連結。

(4)子女的意願(適用於稍大年齡)

對於年齡較大的未成年子女(如滿7歲以上),法院可能會考慮其意願,並透過家事調查官面談或心理鑑定協助了解孩子的真實想法。

(5)父母的品行與生活習慣

若有一方有家暴、酗酒、賭博、情緒不穩定等行為,會影響法院對其親權行使能力的判斷。

(6)父母是否友善

「友善父母原則」是相當重要的評估標準,法院會評估父母是否願意尊重並促進孩子與另一方的關係維持,避免阻斷親子聯繫或操控孩子。若一方過度排斥另一方、惡意指控,可能不利於取得親權。

(7)手足不分離

法院通常認為兄弟姊妹應盡量共同生活,以維持手足間的情感連結與成長支持,除非有特殊原因才會分開。

3.親權裁判流程:提出聲請 → 調解 → 調查 → 裁定

-1-e1753687629447-1024x441.webp)

📌 法院如何調查親權、探視權、扶養費問題?

在親權案件中,法院不會只聽父母單方面的說法,而是會透過其他專業人員實際訪查的方式,調查孩子的生活與照顧情況。

法院常見的調查方式包括:

- 委託社工或家事調查官訪視:了解孩子目前的生活環境、主要照顧者狀況、親子互動情形。

- 指定程序監理人:例如心理諮商師或其他專業人員,在程序中代表孩子的利益,並提供意見給法院參考。

- 社工或家事調查官、程序監理人會製作訪視報告或調查報告,內容可能包含學校出席情況、醫療紀錄、生活照顧狀況等,作為法院判斷依據。

透過這些調查機制,法院能更全面掌握孩子的實際狀況,確保判決符合子女最佳利益。

📌 如何增加爭取親權的優勢?蒐集爭取親權有利的證據?

在法院判斷親權時,「誰是孩子的主要照顧者」往往是最重要的因素。

因此,想在親權爭議中具備優勢,必須從日常生活就積極參與孩子的照顧,並與孩子建立深厚的依附關係。

👉 日常應重視:

- 了解並滿足孩子的日常需求,熟悉孩子的身體狀況、心理狀態、生活習慣與喜好。

- 成為孩子心理上最有安全感、最依附的對象。

- 建立完整的照顧紀錄,例如飲食、接送、就醫、學習陪伴的照片或影片。

👉 蒐集有利證據:

- 他人證言:讓同住家人、親友、學校老師等能夠證明你長期投入照顧,這些人都是重要的證人。

- 支援系統:法院也會重視你是否有足夠的家人、親友協助,這能顯示你有完整的支持系統。

- 其他證據:如醫療紀錄、學校聯絡紀錄、居住環境照片、經濟能力與未來教養及照顧計畫。

若另一方有肢體暴力、精神暴力、情緒失控或長期未照顧孩子等情況,建議盡早聲請保護令,並保留相關錄音、錄影、對話紀錄,作為日後訴訟中主張對方不適任親權的重要證據。 若情況緊急,除了保護令外,還可以向法院聲請暫時處分,先行處理親權、探視權等急迫事項,確保孩子在訴訟過程中的生活安穩與安全。

四、常見諮詢問題(Q&A)

❓ 法院會不會「一人一個」監護權?

💬 答案:不會單純為了公平而各判一個孩子。

法院判決親權時,不是看父母之間的「公平」,而是依子女最佳利益決定由誰行使親權。

➡️ 若孩子年紀尚小、手足之間情感密切,法院多半會依「手足不分離原則」,盡量讓兄弟姊妹一起生活。

❓ 對方堅持爭取監護權,我是不是應該放棄?

💬 答案:法院不會因為誰「更堅持」而判給誰。

法院會判給更適合照顧孩子、對孩子利益最佳的一方。

若有人把孩子當作「爭奪工具」、惡意阻斷親子聯繫或操控孩子,法院可能認為該方不友善,反而不利於取得親權。

❓ 對方經濟能力比我好很多,我長期在家帶小孩沒穩定收入,會不會判給對方?

💬 答案:經濟能力不是唯一且最重要的考量因素。

法院更重視的是誰是孩子的主要照顧者、教養能力、照顧計畫與穩定性。

即使經濟能力較弱,也能透過證據證明自己長期照顧孩子、具備完整的生活規劃,仍有機會爭取親權。

❓ 法院會不會判共同親權?

💬 答案:不一定,要看雙方合作情況。

若雙方有良好溝通與合作,法院可能會裁定共同親權。但若長期衝突激烈,法院可能裁定由某一方單獨行使,以確保孩子生活穩定。

📌 李律師補充法院實務:共同親權但重大事項由單方決定

在法院實務上,若雙方都具備良好教養能力、也適合擔任親權人,法院有時會裁定「共同親權」。

不過,為了避免孩子在重大事項上因父母意見不合而陷入僵局,法院可能授權其中一方(通常是同住照顧的一方)單獨決定重大事項,例如孩子的住居所、就學、醫療處置、財產管理等。

這樣的做法,既能讓雙方在形式上仍共同行使親權,也能避免重大決策停擺,兼顧孩子生活穩定與最佳利益。

❓ 法院裁判後或雙方協議後,還有可能改定親權嗎?

若雙方協議或由法院裁判由一方單獨行使親權,但事後發生該一方未盡保護教養孩子的義務,或對子女有不利情況(如不再照顧孩子、行為不當、家暴等),建議蒐集相關證據,依民法第1055條第3項聲請改定親權。

五、結語:回歸孩子最佳利益,擬定可長可久的安排

親權歸屬不是單純的勝負問題,而是攸關孩子長期幸福與成長的安排。若能透過協議妥善安排,並兼顧孩子的穩定生活與親子關係,將有助於避免無謂訴訟與對孩子的傷害。若您對於親權爭取有進一步問題,建議尋求專業律師協助,制定最適合孩子的照顧計畫。